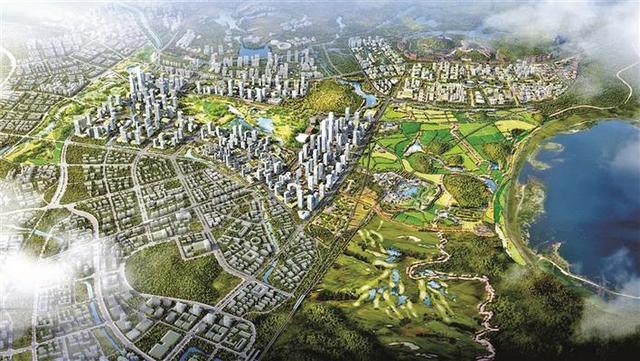

[size=0.833em]光明科学城规划图。

[size=0.944em]从2018年4月深圳市委、市政府超前布局建设光明科学城,集中建设世界级重大科技基础设施集群开始,“科学”成为了光明区发展的“主题词”。2020年8月,光明科学城成为大湾区综合性国家科学中心先行启动区,从市级战略逐步上升为国家战略,并已进入到全面实施阶段。

[size=0.944em]迈入“十四五”,光明区提出要争做代表深圳参与未来科技竞争的第一艘“冲锋舟”,发展蓝图更加清晰、科学元素更加凸显,光明区“十四五”规划纲要的九方面重点任务中,第一项便是“打造综合性国家科学中心核心承载区”,具体而言,就是围绕打造面向产业的原始创新策源地、探索和完善新型科研经济发展路径、打造科教和产业统筹融合的高效创新体系、打造国际高端创新人才聚集高地四大方面展开部署。

[size=0.944em]打造面向产业的原始创新“策源地”

[size=0.944em]成为全市“勇当国家战略科技力量第一方阵”重要力量

[size=0.944em]问渠那得清如许,为有源头活水来。

[size=0.944em]基础研究是创新的源头活水。实践证明,唯有加强源头创新,不断涌现科技成果,才有机会和实力角逐全球科技高地。面向未来,强化国家战略科技力量,是应对国际经济科技竞争格局深刻调整、把握新一轮科技革命和产业变革机遇的必然选择。

[size=0.944em]市党代会报告鲜明提出,深圳要“勇当国家战略科技力量第一方阵”。光明区因科学城而生,肩负建设世界一流科学城的光荣使命,更加必须抓住科技创新这一“牛鼻子”,以重大科技基础设施集群为核心,瞄准国际科技前沿,提升源头创新能力。

[size=0.944em]作为光明科学城规划落地的第一个土建项目,光明科学城启动区项目建设一路“加速度”,总体进度已完成近八成。这里以建设脑解析与脑模拟、合成生物研究平台两个大科学装置平台为核心任务。

[size=0.944em]未来,这里还将“聚集”更多一流重大科技基础设施集群,形成原始创新策源地。规划指出,将围绕国家战略需求和大湾区产业发展优势,聚焦信息、生命、材料等科学与技术领域,建设空间集聚、学科关联、深度合作和开放共享的重大科技基础设施集群,同时,布局一流前沿科学交叉研究平台,与重大科技基础设施集群形成交叉融合、紧密协作、相互支撑的协同创新链条。加快建设科技基础支撑服务平台,布局软硬件国际一流、充分共享的设备研制中心、数据中心和信息中心。开展高水平多学科重大研究活动,支持科学城高等院校、科研院所和龙头企业等加强基础研究和应用基础研究。

[size=0.944em]同时,规划也指出,探索关键核心技术攻关新型举国体制的“光明模式”,聚焦国家重大战略需求和产业发展“卡脖子”环节,重点围绕5G、集成电路、数字经济、人工智能、生物医药、前沿新材料等领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术、器件、设备、材料、软件及工艺。

[size=0.944em]规划还提出,打造科教和产业统筹融合的高效创新体系,加快建设一流研究型大学,培育发展一流科研机构,全面提升企业技术创新能力。今年4月,国家超级计算深圳中心二期、深圳市工程生物产业创新中心等科研机构集中入驻,加上此前已经入驻的深圳湾实验室,光明“科学阵容”更加强大,创新能量愈发澎湃。加上已经落地光明的中山大学深圳校区、中科院深圳理工大学两所研发型高校,光明增强原始创新能力的土壤更加肥沃,也将更有利促进“产学研”深度融合发展。

[size=0.944em]完善“新型科研经济”路径 加速科研成果就近就地产业化

[size=0.944em]有了科研成果,还需要就地高效转化,加速打通“最后一公里”。

[size=0.944em]7月,国家发改委发布了《关于推广借鉴深圳经济特区创新举措和经验做法的通知》,共梳理了深圳5方面47条创新举措和经验做法,鼓励各地结合实际学习借鉴。让光明人感到自豪的是,其中一条“建立科技成果‘沿途下蛋’高效转化机制”,正是目前光明科学城建设中的一个实践典型。

[size=0.944em]“沿途下蛋”是对“科研-转化-产业”这条可持续发展创新生态链的形象比喻,位于光明区的深圳市工程生物产业创新中心,便探索性打造基础研究与产业化应用在空间上有机融合的一体化平台,创新性打破“从0到1再到10”的产业孵化时间壁垒,建立“科研-转化-产业”的全链条企业培育模式,科研人员和初创企业可以打破空间壁垒,在“楼上楼下”共事,缩短原始创新到产业转化的时间周期。

[size=0.944em]规划提出,瞄准“沿途下蛋”目标打造国际技术转移转化体系,其中一项便是高标准打造深圳市工程生物产业创新中心、光明脑科学技术产业创新中心等科研转化载体,推广“楼上创新、楼下创业”综合体模式。

[size=0.944em]此外,光明区还将完善涵盖转化平台、创新载体、金融支持、专业服务等方面的科技成果产业化体系,打造高技术企业和高价值产品的新源泉。推动建设光明国际技术转移中心,精准对接国内外技术供给和市场需求,吸引一批世界前沿科技成果在光明产业化。布局建设国家集成电路设计深圳产业化基地光明园等专业园区,构建“众创空间+孵化器+科技创新产业园”的梯级孵化体系。完善金融支持创新体系,培育引进产业孵化全链条专业机构,探索一站式科技创新服务模式。

[size=0.944em]强化“第一资源”优势 “诚意满满”广聚天下英才

[size=0.944em]创新是第一动力,而人才是第一资源。深圳的创新发展,与深圳对创新人才的高度重视密不可分。

[size=0.944em]光明科学城要做好“打造深圳2.0升级版创新高地”这篇大文章,必须要有大智慧,在千帆竞发中强化人才“第一资源”优势,培养科创原动力。因此,规划也专门单列一节,提出打造国际高端创新人才聚集高地,到2025年,光明区高层次人才总量超过3700人。

[size=0.944em]规划提出,光明将建设多元化的创新人才队伍,坚持用好国际国内人才资源,重点围绕装置建设、科学研究、成果转化、产业发展、公共服务等领域,建立一支多层次、高素质的创新人才队伍。高起点编制光明科学城人才发展规划及关键人才引进目录,加快吸引更多具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。大力引进重大科技基础设施建设、运行及管理方面的技术管理人才,集聚一批懂技术懂市场的技术经纪人。高效实施重点产业领域急需紧缺人才集聚计划,加强对5G、人工智能、新型显示、数字经济等重点领域的人才储备和需求分析,引进一批“高精尖缺”人才。围绕高水平公共服务体系建设的人才需求,加大对教育、医疗、文化等专业技术人才引进和支持力度。

[size=0.944em]除了引进人才,还要留住人才。光明将全力打造“科学家的家”,用宜居宜业的环境温暖人才。规划提出,加快建立国际一流人才服务保障体系,为人才提供科研、资金、住房、医疗、子女教育等综合服务保障。

[size=0.944em](光明新闻记者 郑宽)

[size=0.944em]源头创新能力大幅提升成为湾区科技创新新引擎

[size=0.944em]光明科学城核心框架基本成型,重大科技基础设施集群初具雏形,源头创新和引领式创新能力大幅提升;

[size=0.944em]国际一流大学和一流科研机构加快建设,高端科研人才不断涌入;

[size=0.944em]在建和运营大科学装置7个以上,全社会研发投入占GDP比重达到6%以上,基础研发经费占R&D经费比重达到20%以上,为粤港澳大湾区国际科技创新中心建设提供强劲动力。 |

|